前田は、ぱっちりと目を開きました。それは未だかつて無いことでした。本丸の刀は誰であれみんな、メンテナンス中は眠りに付くものなのです。彼は隣で眠る平野の顔を見て、閉じられた瞼の先のまつげを少し撫でました。白いほっぺたを何度かつっつきましたが、平野は「ううん」と少しうっとおしそうに声を上げると、ごろりと反対側を向いてしまいました。

音をさせないように布団から出ると、前田は畳が見えないくらいぎっしりと敷き詰められた布団を、順々に見てまわりました。小さな兄弟も大きな兄弟も、みんな寝息をすうすうと立てています。前田は一番おおきな兄さんの、水色の髪をひっぱったり、首筋をくすぐったりしました。でも兄さんはぴくりとも動きません。

「いちにいもすっかり寝ていますね。それじゃあ秋田や五虎退なんかは試すだけ無駄でしょう」

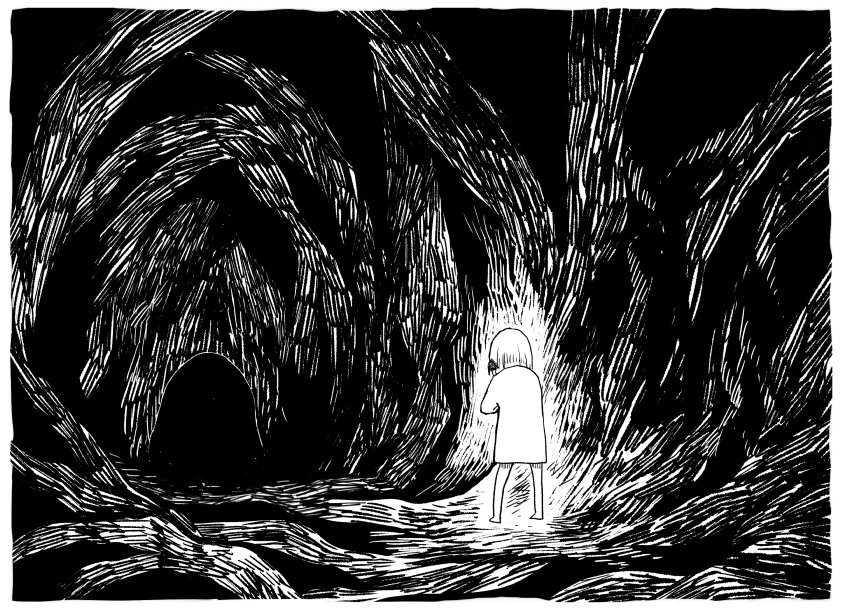

前田は独り言をつぶやくと、忍び足で畳を歩き、障子を開けて外へ出ました。そうして、あっと叫びました。何本もの桜がぷっくりとした蕾を付けて、今か今かと咲くのを待っていた、あの初春の庭が、すっかり無くなってしまったのです。無いと言ったら無いのです。桜だけではありません。青青と草の生えた地面も、鯉の泳ぐ池も小川のせせらぎも、空のお月様さえ、何から何までぜんぶ無くなってしまったのです。

「これはゆゆしき問題です」

真っ暗闇に向かって、前田は大きな声でそう言ってみました。言ったら元に戻るのではないかと思ったのです。お役目をさぼっているところを見られていると知ったら、桜も鯉も恥ずかしがって、急いで戻ってくるんじゃないか、なんて。もちろん、なんにも変わりませんでした。

前田は急に不安になって、次から次に部屋を見て回りました。どの部屋を覗いても、暗くて、静かで、どれだけ前田が声を掛けても、誰も起きあがろうとはしませんでした。炉にも竈にも火の気はなくて、玄関は外からかたく鍵が掛けられているようでした。前田はもう、怖くて怖くてたまりませんでした。どれだけ彼が勇気のある刀だからって、真っ暗闇の中に独りで取り残されたら、誰だってそうなるでしょう。

(メンテというのはどのくらいで終わるのかしら。みんな眠っているのに僕だけ起きてしまって、もしこの真っ暗がずっと続けばどうしたら良いのでしょう。一週間、一ヶ月、一年、ずっとずっとこのままで…誰ともお喋りできず、お日様も出ない本丸に取り残されてしまったら!)

とにかく兄弟たちの部屋へ戻ろうと駆け出した前田は、キャッと叫んで立ち止まりました。

右足の下、土踏まずのあたりに、何かぐんにゃりとして生暖かい物を踏んだ感触があります。恐る恐る足を持ち上げてみると、そこには脱ぎ散らかされて丸まった黒い靴下のようなものが落ちていました。前田はすっかり驚かされてしまいましたので、ひどく忌々しい気持ちでそれを摘み上げました。するとどうでしょう、靴下はぎこちなく動き出したじゃありませんか。前田は言葉もなくそれを投げ捨ててしまいました。

廊下の板張りに落ちたそれは、少し蠢いた後で立ち上がりました。ええ、動物だったんです。黒く尖った嘴と、黒く細い足が、ぼさぼさに毛羽だった体から突き出していました。烏かよだかの雛かしら、と前田は考えます。でも羽毛に埋もれるようにして、少しだけ見えている目は真っ赤です。こんな鳥、前田は見たことがありません。それにしても、踏んだり投げたり、酷いことをしてしまいましたね。

「こんばんは、小鳥さん。乱暴してごめんなさい」

『…気にするな…』

「声が低い」

洞窟の奥底から聞こえてきたような、不思議な感じの声でした。小鳥は前田の目を見ながら、のす、のす、とその場で二度飛び跳ねました。なんとなく気持ちを汲んで、前田が手を差し伸べると、小鳥はその白い小さな掌に乗り上げて、腕を伝い上り、肩先に尻を落ち着けてしまいました。顔を動かすたびに耳に羽毛が当たって、前田はくすくす笑います。

「ああ、小鳥さん、僕はまったく寂しかったんです。あなたが居てくださって本当に良かった」

『物事には必ず良い面と悪い面があるものだ』

「なんでしょう、あんがい肩が重くて疲れることでしょうか」

前田がそう言うと、小鳥は右肩からうなじを通り左肩へと、もぞもぞ移動しました。気を遣ってくれたのでしょう。それなら降りてくれれば尚更良いんですがね! 前田は左肩に留まった小鳥を指先で撫でてやりました。ところが思いがけず柔らかな羽毛は、どこまで指を押し込んでも肉に行き当たらないのです。

このままでは自分の肩に触れてしまいそうで、前田は怖くなって手を離しました。小鳥は相変わらず低い声でさえずります。

『俺は本体ではない』

「なるほど、そう来ましたか」

実のところ前田は、小鳥の正体なんてとっくに気付いているんです。でも小鳥の形で訪れたのですから、小鳥として接してあげるのがマナーでしょう。前田はとても行儀の良い刀なんですから。お見通しですよ、という表情で微笑む前田に、小鳥は少しじれったいような声音で言いました。

『だが本体はお前を捜している。隠れろ』

前田はきょとんとした顔で、少し首を傾げました。

「どういうことでしょう?」

『あれは光を探しているんだ。暗いところでしか息が出来ない生き物なのに』

「無い物ねだりはよくあることです」

せわしなく嘴を鳴らす小鳥を、前田は少し撫でてやりました。そのまま廊下を渡り、庭へ降りる階の前で立ち止まります。いつもなら下に置いてあるはずの、外履き用の下駄も、今では真っ黒に飲み込まれてしまったようです。

『どこへ…』

「僕を捜しているんでしょう。お迎えに上がります」

言うなり前田はとんとんと音を立てながら、真っ暗な庭へ降りてしまいました。もちろん靴なんて履いていません。土も砂利も無くなってしまったんですから、足も汚れないかもしれませんね。庭だったはずの真っ黒は、明かりの消えた部屋で布団の上を歩くような、ふわふわと頼りない感じがしました。小鳥は少し早口でさえずります。

『待て、奴は光を喰ってしまうぞ。早く兄弟の部屋へ戻れ。目を閉じていればいつか眠れるだろう』

「それを言いに来てくださったんですね、あなたは」

前田は本丸を振り返りました。真っ黒に塗りつぶされた背景にぽっかり浮かんだ建物は、いかにも不安定で儚げです。嵐の海に取り残された小舟みたいに、ずぶずぶ沈んで消えてしまいそう。眠っている間に消えてしまうのは、戦場で折れるのとどっちの方が良いのでしょうか。前田はもう二度と振り向かず、ずんずん歩いて行きました。方向なんて知りません。

「みいつけた」

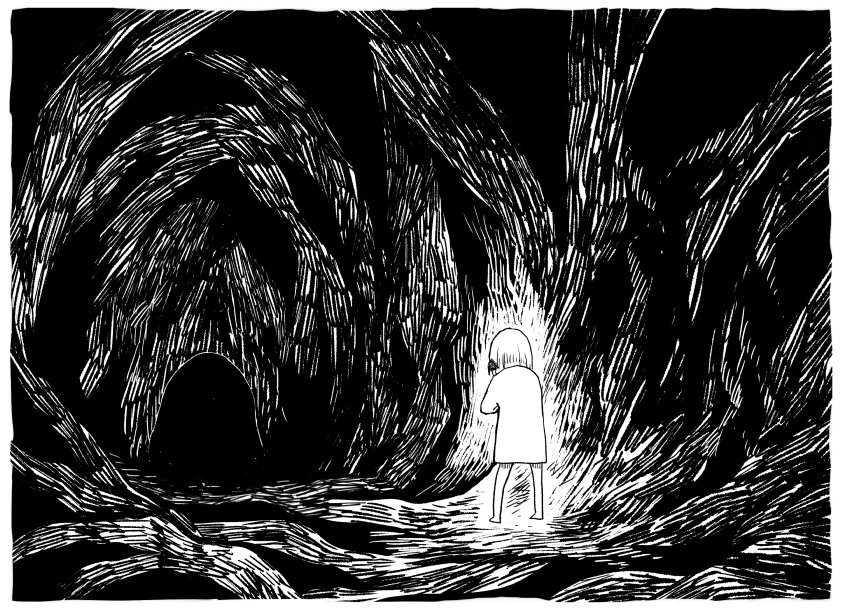

前田が声を掛けたのは、真っ暗闇の暗がりでした。目を凝らしてみると、周りの黒よりも少し暗く見える闇が、前田の声に少しだけ動きました。前田は気を良くして、笑って言いました。

「お待たせしました、大典太さん」

「…まぶしい」

「それは失礼」

答えながら、どうすることもできません。確かに前田の体は、暗闇の中で少し光っているようでした。そうでなければ周りが見えるわけありませんものね。どうすれば良いかと思案する前田に、大典太は言いました。

「いい…俺が目を閉じる」

彼の目がどこにあるかすら分からないので、本当に目を閉じたかなんて前田には分かりません。でも、彼がそう言うなら良いか、と前田は近付き隣に座りました。大典太は少し遠ざかりました。前田は更に距離を詰めて、手に当たった部分をぎゅっと握り締めてしまいました。たぶん髪の毛でしょう、少し小鳥の手触りに似ています。

「ひとりきりで置いてけぼりにされたと思っていた時は、とても怖かったのですが…真っ暗も良いものですね。落ち着きます」

肩の小鳥を撫でながら前田は言いました。それはまったく本心でした。彼はもう、ちっとも怖くありませんでした。だって大典太さんが隣に座っているのです。あの大きくて立派でとても強い刀が居るのなら、何だってできるに違いありません。でもどうしてでしょう、大典太は悲しげに言うのです。

「すまなかった」

なにが、と顔を向ける前田に、彼は呟きました。

「…たぶん俺がお前を起こしてしまった」

「いいんですよ。だって僕が起きなければ、大典太さんがひとりぼっちだったでしょう」

「…俺は独りに慣れている」

「知ってます」

前田はしっかり頷きました。彼が普段なにを考え、どんな風に過ごしているか、前田はおおよそ分かっているつもりです。前田は笑って言いました。

「でも、あなたは僕を呼んでくださったんですね。さあ遊びましょう、大典太さん。かくれんぼなら負けませんよ」

前田は笑って立ち上がり、大典太へ手を差し伸べました。彼の手はまるで灯台の明かりのように、大典太の姿を照らし出しました。細長い体を折り畳むようにして座り込んだ彼は、大きな両方の掌ですっかり目を覆っています。このぶんじゃあきっと、前田が今どんなポーズを取っているかなんて、分かりっこないですね。大典太は顔を伏せたまま小さな声で、まえだ、と呼び掛けて言いました。

「もしこの夜が明けなかったら、どうする」

目を覆ったままの彼は、しかし顔をまっすぐに前田のほうへ向けていました。前田はびっくりして思わず手を引き、そして、来た道を振り返ったのです。ええ、そこには、何にもありませんでした。前田はただ真っ黒な世界を眺めながら、思わず肩の鳥に手を伸ばしました。少しだけ嘴を撫でてやって、それから少しずつ力を込めて…ふわふわの羽毛は、どこまで行ってもふわふわの感触のまま、前田の体があるはずの場所さえ通り抜けて行きます。指先から伝わる驚きが、前田の目をまん丸に開かせました。

(明けないメンテなんてあるのでしょうか。こんなに真っ暗じゃあ、来た道も行く先も分からない。それにしても僕は、そんなに遠くまで歩いてきたのかしら? 僕には本丸がすっかり消えてしまったように見えるけれど。だいいち僕は、本当にここに居るのだろうか。僕がここに居ると思っているのは僕だけで、じつはここにはふわふわの夜だけしか無いのかもしれない。それとも牛乳をかき混ぜたらバターが浮いてくるみたいに、僕も大典太さんも、ふわふわの夜の一部なのか…)

前田、と大典太が再び呼び掛けます。それはまったく、この夜を煮て溶かしたみたいに、低く湿ってよく馴染む音でした。前田は、どうして彼が自分を元居た場所へ戻らせようとしたのか考えていました。目覚めた部屋に戻り、目を閉じて再び眠りについたなら、自分は…そして彼はどうなっていたのでしょう。

「最後にはみんな、ふわふわの夜になりますか」

「…そうかもしれない」

大典太はきっと嘘を吐かないでしょう。前田はみんなと一緒に行きそびれたのかも、しれません。でもそれは時間の問題なのかも。曖昧な答えを曖昧なままで受け止めて、前田はそうっと大典太に手を延ばし、大きな掌を顔から取っ払ってしまいました。大典太は急に障子を開け放たれた寝坊助のような顔で、目を閉じたままくっきりと眉間に皺を刻みます。とても怖い顔ですが、前田は思わず笑ってしまいました。

「…眠くなったら、おんぶしてくださいますか」

「もちろん」

顔は怖いままですが、その声はどこかほっとしているように、前田には聞こえました。大典太は音も無くうっそりと立ち上がりました。前田はその大きな手の、節くれ立った人差し指を握りました。どこへ行こうか、なんて相談は必要無いのです。だって、どこへ行ったってふわふわの夜ですし、なんならどこへも行かなくたって、何も変わりやしないんですから。

「この子の名前を教えてください」

「虚無ちゃんだ」

「なるほど」

虚無ちゃんは肩の上で危なっかしくジャンプすると、何度か髪の毛に足を取られながらも、なんとか前田の頭のてっぺんに留まりました。今度は首が凝りそうだな、と前田は思いましたが、体のバランスは取りやすくなったので良しとしましょうね。

おわり

挿絵:べげさん

音をさせないように布団から出ると、前田は畳が見えないくらいぎっしりと敷き詰められた布団を、順々に見てまわりました。小さな兄弟も大きな兄弟も、みんな寝息をすうすうと立てています。前田は一番おおきな兄さんの、水色の髪をひっぱったり、首筋をくすぐったりしました。でも兄さんはぴくりとも動きません。

「いちにいもすっかり寝ていますね。それじゃあ秋田や五虎退なんかは試すだけ無駄でしょう」

前田は独り言をつぶやくと、忍び足で畳を歩き、障子を開けて外へ出ました。そうして、あっと叫びました。何本もの桜がぷっくりとした蕾を付けて、今か今かと咲くのを待っていた、あの初春の庭が、すっかり無くなってしまったのです。無いと言ったら無いのです。桜だけではありません。青青と草の生えた地面も、鯉の泳ぐ池も小川のせせらぎも、空のお月様さえ、何から何までぜんぶ無くなってしまったのです。

「これはゆゆしき問題です」

真っ暗闇に向かって、前田は大きな声でそう言ってみました。言ったら元に戻るのではないかと思ったのです。お役目をさぼっているところを見られていると知ったら、桜も鯉も恥ずかしがって、急いで戻ってくるんじゃないか、なんて。もちろん、なんにも変わりませんでした。

前田は急に不安になって、次から次に部屋を見て回りました。どの部屋を覗いても、暗くて、静かで、どれだけ前田が声を掛けても、誰も起きあがろうとはしませんでした。炉にも竈にも火の気はなくて、玄関は外からかたく鍵が掛けられているようでした。前田はもう、怖くて怖くてたまりませんでした。どれだけ彼が勇気のある刀だからって、真っ暗闇の中に独りで取り残されたら、誰だってそうなるでしょう。

(メンテというのはどのくらいで終わるのかしら。みんな眠っているのに僕だけ起きてしまって、もしこの真っ暗がずっと続けばどうしたら良いのでしょう。一週間、一ヶ月、一年、ずっとずっとこのままで…誰ともお喋りできず、お日様も出ない本丸に取り残されてしまったら!)

とにかく兄弟たちの部屋へ戻ろうと駆け出した前田は、キャッと叫んで立ち止まりました。

右足の下、土踏まずのあたりに、何かぐんにゃりとして生暖かい物を踏んだ感触があります。恐る恐る足を持ち上げてみると、そこには脱ぎ散らかされて丸まった黒い靴下のようなものが落ちていました。前田はすっかり驚かされてしまいましたので、ひどく忌々しい気持ちでそれを摘み上げました。するとどうでしょう、靴下はぎこちなく動き出したじゃありませんか。前田は言葉もなくそれを投げ捨ててしまいました。

廊下の板張りに落ちたそれは、少し蠢いた後で立ち上がりました。ええ、動物だったんです。黒く尖った嘴と、黒く細い足が、ぼさぼさに毛羽だった体から突き出していました。烏かよだかの雛かしら、と前田は考えます。でも羽毛に埋もれるようにして、少しだけ見えている目は真っ赤です。こんな鳥、前田は見たことがありません。それにしても、踏んだり投げたり、酷いことをしてしまいましたね。

「こんばんは、小鳥さん。乱暴してごめんなさい」

『…気にするな…』

「声が低い」

洞窟の奥底から聞こえてきたような、不思議な感じの声でした。小鳥は前田の目を見ながら、のす、のす、とその場で二度飛び跳ねました。なんとなく気持ちを汲んで、前田が手を差し伸べると、小鳥はその白い小さな掌に乗り上げて、腕を伝い上り、肩先に尻を落ち着けてしまいました。顔を動かすたびに耳に羽毛が当たって、前田はくすくす笑います。

「ああ、小鳥さん、僕はまったく寂しかったんです。あなたが居てくださって本当に良かった」

『物事には必ず良い面と悪い面があるものだ』

「なんでしょう、あんがい肩が重くて疲れることでしょうか」

前田がそう言うと、小鳥は右肩からうなじを通り左肩へと、もぞもぞ移動しました。気を遣ってくれたのでしょう。それなら降りてくれれば尚更良いんですがね! 前田は左肩に留まった小鳥を指先で撫でてやりました。ところが思いがけず柔らかな羽毛は、どこまで指を押し込んでも肉に行き当たらないのです。

このままでは自分の肩に触れてしまいそうで、前田は怖くなって手を離しました。小鳥は相変わらず低い声でさえずります。

『俺は本体ではない』

「なるほど、そう来ましたか」

実のところ前田は、小鳥の正体なんてとっくに気付いているんです。でも小鳥の形で訪れたのですから、小鳥として接してあげるのがマナーでしょう。前田はとても行儀の良い刀なんですから。お見通しですよ、という表情で微笑む前田に、小鳥は少しじれったいような声音で言いました。

『だが本体はお前を捜している。隠れろ』

前田はきょとんとした顔で、少し首を傾げました。

「どういうことでしょう?」

『あれは光を探しているんだ。暗いところでしか息が出来ない生き物なのに』

「無い物ねだりはよくあることです」

せわしなく嘴を鳴らす小鳥を、前田は少し撫でてやりました。そのまま廊下を渡り、庭へ降りる階の前で立ち止まります。いつもなら下に置いてあるはずの、外履き用の下駄も、今では真っ黒に飲み込まれてしまったようです。

『どこへ…』

「僕を捜しているんでしょう。お迎えに上がります」

言うなり前田はとんとんと音を立てながら、真っ暗な庭へ降りてしまいました。もちろん靴なんて履いていません。土も砂利も無くなってしまったんですから、足も汚れないかもしれませんね。庭だったはずの真っ黒は、明かりの消えた部屋で布団の上を歩くような、ふわふわと頼りない感じがしました。小鳥は少し早口でさえずります。

『待て、奴は光を喰ってしまうぞ。早く兄弟の部屋へ戻れ。目を閉じていればいつか眠れるだろう』

「それを言いに来てくださったんですね、あなたは」

前田は本丸を振り返りました。真っ黒に塗りつぶされた背景にぽっかり浮かんだ建物は、いかにも不安定で儚げです。嵐の海に取り残された小舟みたいに、ずぶずぶ沈んで消えてしまいそう。眠っている間に消えてしまうのは、戦場で折れるのとどっちの方が良いのでしょうか。前田はもう二度と振り向かず、ずんずん歩いて行きました。方向なんて知りません。

「みいつけた」

前田が声を掛けたのは、真っ暗闇の暗がりでした。目を凝らしてみると、周りの黒よりも少し暗く見える闇が、前田の声に少しだけ動きました。前田は気を良くして、笑って言いました。

「お待たせしました、大典太さん」

「…まぶしい」

「それは失礼」

答えながら、どうすることもできません。確かに前田の体は、暗闇の中で少し光っているようでした。そうでなければ周りが見えるわけありませんものね。どうすれば良いかと思案する前田に、大典太は言いました。

「いい…俺が目を閉じる」

彼の目がどこにあるかすら分からないので、本当に目を閉じたかなんて前田には分かりません。でも、彼がそう言うなら良いか、と前田は近付き隣に座りました。大典太は少し遠ざかりました。前田は更に距離を詰めて、手に当たった部分をぎゅっと握り締めてしまいました。たぶん髪の毛でしょう、少し小鳥の手触りに似ています。

「ひとりきりで置いてけぼりにされたと思っていた時は、とても怖かったのですが…真っ暗も良いものですね。落ち着きます」

肩の小鳥を撫でながら前田は言いました。それはまったく本心でした。彼はもう、ちっとも怖くありませんでした。だって大典太さんが隣に座っているのです。あの大きくて立派でとても強い刀が居るのなら、何だってできるに違いありません。でもどうしてでしょう、大典太は悲しげに言うのです。

「すまなかった」

なにが、と顔を向ける前田に、彼は呟きました。

「…たぶん俺がお前を起こしてしまった」

「いいんですよ。だって僕が起きなければ、大典太さんがひとりぼっちだったでしょう」

「…俺は独りに慣れている」

「知ってます」

前田はしっかり頷きました。彼が普段なにを考え、どんな風に過ごしているか、前田はおおよそ分かっているつもりです。前田は笑って言いました。

「でも、あなたは僕を呼んでくださったんですね。さあ遊びましょう、大典太さん。かくれんぼなら負けませんよ」

前田は笑って立ち上がり、大典太へ手を差し伸べました。彼の手はまるで灯台の明かりのように、大典太の姿を照らし出しました。細長い体を折り畳むようにして座り込んだ彼は、大きな両方の掌ですっかり目を覆っています。このぶんじゃあきっと、前田が今どんなポーズを取っているかなんて、分かりっこないですね。大典太は顔を伏せたまま小さな声で、まえだ、と呼び掛けて言いました。

「もしこの夜が明けなかったら、どうする」

目を覆ったままの彼は、しかし顔をまっすぐに前田のほうへ向けていました。前田はびっくりして思わず手を引き、そして、来た道を振り返ったのです。ええ、そこには、何にもありませんでした。前田はただ真っ黒な世界を眺めながら、思わず肩の鳥に手を伸ばしました。少しだけ嘴を撫でてやって、それから少しずつ力を込めて…ふわふわの羽毛は、どこまで行ってもふわふわの感触のまま、前田の体があるはずの場所さえ通り抜けて行きます。指先から伝わる驚きが、前田の目をまん丸に開かせました。

(明けないメンテなんてあるのでしょうか。こんなに真っ暗じゃあ、来た道も行く先も分からない。それにしても僕は、そんなに遠くまで歩いてきたのかしら? 僕には本丸がすっかり消えてしまったように見えるけれど。だいいち僕は、本当にここに居るのだろうか。僕がここに居ると思っているのは僕だけで、じつはここにはふわふわの夜だけしか無いのかもしれない。それとも牛乳をかき混ぜたらバターが浮いてくるみたいに、僕も大典太さんも、ふわふわの夜の一部なのか…)

前田、と大典太が再び呼び掛けます。それはまったく、この夜を煮て溶かしたみたいに、低く湿ってよく馴染む音でした。前田は、どうして彼が自分を元居た場所へ戻らせようとしたのか考えていました。目覚めた部屋に戻り、目を閉じて再び眠りについたなら、自分は…そして彼はどうなっていたのでしょう。

「最後にはみんな、ふわふわの夜になりますか」

「…そうかもしれない」

大典太はきっと嘘を吐かないでしょう。前田はみんなと一緒に行きそびれたのかも、しれません。でもそれは時間の問題なのかも。曖昧な答えを曖昧なままで受け止めて、前田はそうっと大典太に手を延ばし、大きな掌を顔から取っ払ってしまいました。大典太は急に障子を開け放たれた寝坊助のような顔で、目を閉じたままくっきりと眉間に皺を刻みます。とても怖い顔ですが、前田は思わず笑ってしまいました。

「…眠くなったら、おんぶしてくださいますか」

「もちろん」

顔は怖いままですが、その声はどこかほっとしているように、前田には聞こえました。大典太は音も無くうっそりと立ち上がりました。前田はその大きな手の、節くれ立った人差し指を握りました。どこへ行こうか、なんて相談は必要無いのです。だって、どこへ行ったってふわふわの夜ですし、なんならどこへも行かなくたって、何も変わりやしないんですから。

「この子の名前を教えてください」

「虚無ちゃんだ」

「なるほど」

虚無ちゃんは肩の上で危なっかしくジャンプすると、何度か髪の毛に足を取られながらも、なんとか前田の頭のてっぺんに留まりました。今度は首が凝りそうだな、と前田は思いましたが、体のバランスは取りやすくなったので良しとしましょうね。

おわり

挿絵:べげさん

スポンサードリンク